年末が近づくと、毎年のように頭を悩ませるのが新年の挨拶状です。

しかし、大切な方を失った悲しみから、新しい一年を迎える気持ちになれないこともあります。

そんな時、多くの人々はどんな対応をすれば良いか迷うものです。

このガイドでは、喪中期間における適切なコミュニケーション方法について詳しく解説します。

この記事を読むことで、心情に寄り添いつつ礼儀正しい振る舞いができるようになります。

また、具体的な文例や送付タイミングなど実践的な情報も満載なので、自信を持って大切なお知らせができます。

喪中はがきとは?基本的なマナーと役割

喪中はがきとは

喪中はがきとは、年賀状を控える旨を伝えるための挨拶状です。親しい人やお世話になった方に対して、家族や近親者の不幸によって新年のお祝いを自粛することを知らせる役割があります。このような配慮は、日本特有の文化であり、人間関係を円滑に保つためにも重要とされています。

喪中はがきとは、年賀状を控える旨を伝えるための挨拶状です。親しい人やお世話になった方に対して、家族や近親者の不幸によって新年のお祝いを自粛することを知らせる役割があります。このような配慮は、日本特有の文化であり、人間関係を円滑に保つためにも重要とされています。

また、送付時期や文面には一定のマナーが存在し、それらを守ることで相手への敬意も示すことができます。

喪中はがきを送る目的と意味

喪中はがきは、故人を偲びつつ新年の挨拶を控える旨を伝えるために送られます。これは、日本特有の文化であり、相手への配慮と礼儀として重要な役割を果たしています。この習慣には、亡くなられた方への哀悼の意を示すだけでなく、新しい年に向けて心静かに過ごしたいという思いも込められています。

喪中はがきは、故人を偲びつつ新年の挨拶を控える旨を伝えるために送られます。これは、日本特有の文化であり、相手への配慮と礼儀として重要な役割を果たしています。この習慣には、亡くなられた方への哀悼の意を示すだけでなく、新しい年に向けて心静かに過ごしたいという思いも込められています。

また、この時期において親しい友達や知人へ感謝の気持ちを表しながら、自分自身の状況について理解してもらう機会ともなります。喪中はがきを出すタイミングや文例選びにも注意が必要です。

それぞれの場合によって適切な言葉遣いやデザインがありますので、それらを考慮することが大切です。そして受け取った側も、その返信方法について心得ておくことで、お互いに良好な関係性を保つことにつながります。

喪中はがきを送る目的と意味

喪中はがきを送る際には、いくつかの注意点があります。まず、送り先を選ぶことです。親しい友人や知人に対して感謝の気持ちを伝えるためにも、適切な相手をリストアップしましょう。

喪中はがきを送る際には、いくつかの注意点があります。まず、送り先を選ぶことです。親しい友人や知人に対して感謝の気持ちを伝えるためにも、適切な相手をリストアップしましょう。

また、文例についても慎重に考慮する必要があります。カジュアルな表現とフォーマルな表現では受け取る印象が異なるため、それぞれの関係性に応じた言葉遣いを心掛けましょう。そしてタイミングですが、新年の挨拶状として12月初旬から中旬までには届くよう準備します。この時期であれば相手も新年への準備期間となり、不意打ちにならず配慮ある対応と言えます。さらにデザイン面でも故人への敬意と自分自身の思いを反映させたものを選びたいところです。

一方で返信方法について心得ておくことで、お互いに良好なコミュニケーションが図れるでしょう。

それによって円滑な交流が続き、大切な絆を深める一助となります。

喪中はがきを送る時期とマナー

喪中はがきの送り方とタイミング

喪中はがきの送り方とタイミングについて解説します。

喪中はがきの送り方とタイミングについて解説します。

まず、いつまでに送るべきかという点ですが、一般的には11月から12月初旬までに届くよう手配することが望ましいです。この時期を逃すと年賀状の準備期間に入ってしまうため注意が必要です。

また、なぜ年賀状を控えるのか、その背景には故人への哀悼や新年のお祝いを避ける日本独自の文化があります。これらを理解し適切な対応を心掛けましょう。

いつまでに喪中はがきを送ればいい?

喪中はがきの送付時期について考える際、一般的には年賀状を出す前に相手に届くよう心掛けることが大切です。

喪中はがきの送付時期について考える際、一般的には年賀状を出す前に相手に届くよう心掛けることが大切です。

具体的なタイミングとしては、11月から12月初旬までに投函するのが望ましいとされています。この期間内であれば、多くの場合、新年の挨拶を控えたい旨をしっかり伝えることができます。

また、この時期ならば受取人もまだ年賀状作成段階であるため、配慮した対応となります。ただし、地域や個々の事情によって多少異なる場合がありますので、その点にも注意しましょう。特に親しい友達への喪中はがきを送る際には、一言添えて気持ちを伝えることでより丁寧な印象になります。

一方で、もし遅れてしまった場合でも無理せず、自分自身のペースでお知らせすることも重要です。

年賀状を控える理由とその背景

喪中はがきを送る背景には、故人を偲びつつ新年の祝い事を控えるという日本独自の文化があります。これは単に形式的なものではなく、亡くなった方への敬意と遺族としての心情を表す大切な行為です。このため、新しい年を迎える前に相手へその旨を伝え、お互いに配慮し合うことが求められます。

喪中はがきを送る背景には、故人を偲びつつ新年の祝い事を控えるという日本独自の文化があります。これは単に形式的なものではなく、亡くなった方への敬意と遺族としての心情を表す大切な行為です。このため、新しい年を迎える前に相手へその旨を伝え、お互いに配慮し合うことが求められます。

また、この習慣は受取側にも理解されており、多くの場合、その気持ちを尊重する形で対応してもらえます。しかしながら、近年ではライフスタイルや価値観の多様化から、よりカジュアルな文例や友達向けのメッセージなど柔軟性が求められる場面も増えてきました。

その際には、自分自身の言葉で思いを込めた一言添えることで、一層温かみあるコミュニケーションとなります。こうした背景と共に、それぞれの状況に応じた適切な方法で喪中はがきを活用しましょう。

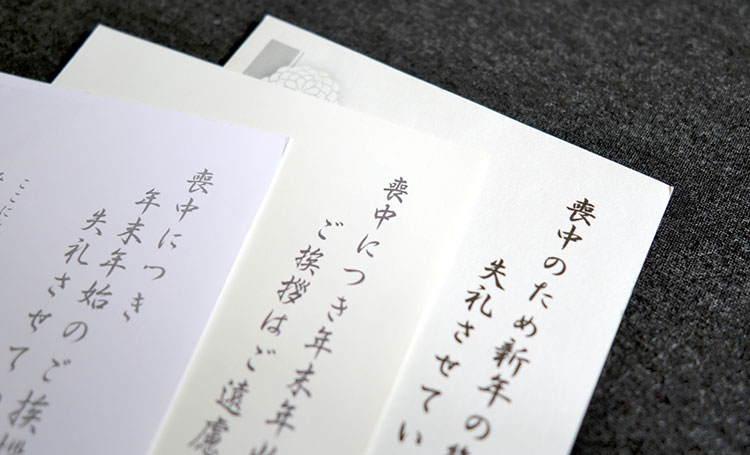

喪中はがきの文例集【友人・親戚向け】

喪中はがきの文例集【友人・親戚向け】では、故人を偲びつつも受取手に配慮した表現方法をご紹介します。フォーマルな文例としては、正式な挨拶状として使える厳粛で丁寧な文章を提案し、大切な方への敬意を示すことができます。一方でカジュアルな文例では、友達や知人へ送る際に適した柔らかい言葉遣いや心温まるメッセージを含めたものをご用意しました。それぞれのシチュエーションに応じて最適な一枚を選ぶことで、相手との関係性を大切にする気持ちが伝わります。

フォーマルな文例:正式な挨拶状として使う場合

喪中はがきの作成において、フォーマルな文例を用いることは大切です。正式な挨拶状として使用する場合には、相手への敬意と感謝の気持ちを込めた文章が求められます。まず冒頭では、故人との関係性や亡くなられた時期について簡潔に触れることで、受け取る側にも理解しやすい内容となります。その後、お世話になった方々へ感謝の言葉を述べつつ、新年のご挨拶をご遠慮させていただく旨を丁寧に伝えましょう。

喪中はがきの作成において、フォーマルな文例を用いることは大切です。正式な挨拶状として使用する場合には、相手への敬意と感謝の気持ちを込めた文章が求められます。まず冒頭では、故人との関係性や亡くなられた時期について簡潔に触れることで、受け取る側にも理解しやすい内容となります。その後、お世話になった方々へ感謝の言葉を述べつつ、新年のご挨拶をご遠慮させていただく旨を丁寧に伝えましょう。

また、このような場面で使われる表現には一定の決まりがありますので、それに従うことも重要です。

例えば、「謹んで新年のお喜び申し上げます」といった定型句は避け、「本来ならば年始早々ご挨拶申し上げるところですが」など柔らかい表現を心掛けます。そして最後には、ご家族皆様の健康と幸せを祈念する一文で締め括りましょう。このようにして書かれた喪中はがきは、形式的ながらも温かな思いやりが感じられるものになります。

カジュアルな文例:友達や知人への配慮ある表現

友人や知人に送る喪中はがきでは、形式ばらず心のこもった表現を選ぶことが大切です。親しい間柄だからこそ、故人との思い出や感謝の気持ちを素直に伝えると良いでしょう。

友人や知人に送る喪中はがきでは、形式ばらず心のこもった表現を選ぶことが大切です。親しい間柄だからこそ、故人との思い出や感謝の気持ちを素直に伝えると良いでしょう。

また、新年の挨拶を控えさせていただく旨についても、柔らかく配慮ある言葉で述べます。「新年のお祝いを申し上げる時期ですが」と前置きをし、「今年はご遠慮させていただきたく存じます」と続けることで丁寧な印象になります。そして最後には「皆様の健康と幸運をお祈りしております」など相手への気遣いを忘れない一文で締め括ります。

このようなカジュアルながらも誠実な文章によって、お互いの関係性がより深まる機会となるでしょう。

喪中はがき作成時のポイント

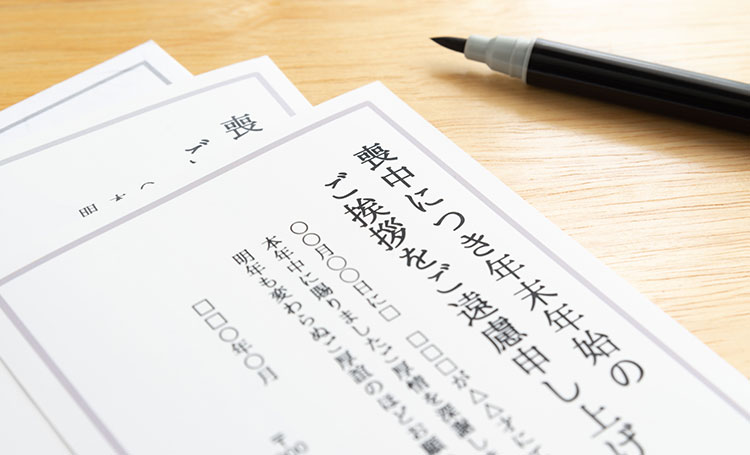

印刷・写真選び

喪中はがきを作成する際には、印刷や写真選びにおいていくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

喪中はがきを作成する際には、印刷や写真選びにおいていくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

まず、印刷サービスを利用する場合は、納期や料金体系だけでなく、デザインテンプレートの種類やカスタマイズオプションについても確認しましょう。

また、写真やデザインでは故人への敬意を表すためにシンプルで落ち着いたものを選ぶと良いでしょう。特に宗教的な要素がある場合、その点にも配慮したデザイン選びが求められます。このような細部まで気を配ることで、受け取った方々へ心からのお知らせとなります。

故人の趣味や思い出の写真を添えても良いと思います。少し前の元気な頃の写真でも受け取った方に伝わる写真を選ぶようにします。

印刷サービス利用時に確認するべきこと

喪中はがきを印刷サービスで作成する際には、いくつかのポイントを確認しておくことが重要です。

喪中はがきを印刷サービスで作成する際には、いくつかのポイントを確認しておくことが重要です。

まず、デザインやレイアウトについてですが、自分の意図に合ったテンプレートを選ぶことで、伝えたい気持ちをしっかりと表現できます。

また、文例も多様なスタイルから選べるため、送る相手に応じた適切なものを使用しましょう。次に納期についてですが、多忙な時期になると混雑する可能性がありますので早めの注文がおすすめです。そして料金体系にも注意が必要です。基本料金以外に追加オプション費用などが発生する場合もあるため、事前によく確認してください。

不備なく仕上げるためには、このようなサポート機能を活用すると安心です。このように細部まで配慮した準備を行うことで、大切なお知らせとしてふさわしい喪中はがきになります。

写真やデザインで気をつけたいマナー

喪中はがきを作成する際、写真やデザインにおいても配慮すべきマナーがあります。

喪中はがきを作成する際、写真やデザインにおいても配慮すべきマナーがあります。

まず、使用する色合いについてですが、派手なものを避けて落ち着いたトーンを選ぶことが大切です。また、背景のデザインにはシンプルさを心掛けると良いでしょう。次に写真の選定ですが、ご逝去された方のお顔がしっかりと見えるような明瞭で品位あるものを用いることがおすすめです。写真はあまり大きくならないようにレイアウトすることがポイントです。そしてフォントにも注意しましょう。読みやすく上品な書体を選び、大きさも適度に調整して相手への思いやりを表現します。

このように細部まで気遣うことで、受取人へ誠実な印象を与えられます。また、自分自身の感謝や哀悼の意もしっかり伝わりますので、この機会にぜひ一つひとつ丁寧に確認してください。

オンライン注文サービス活用術

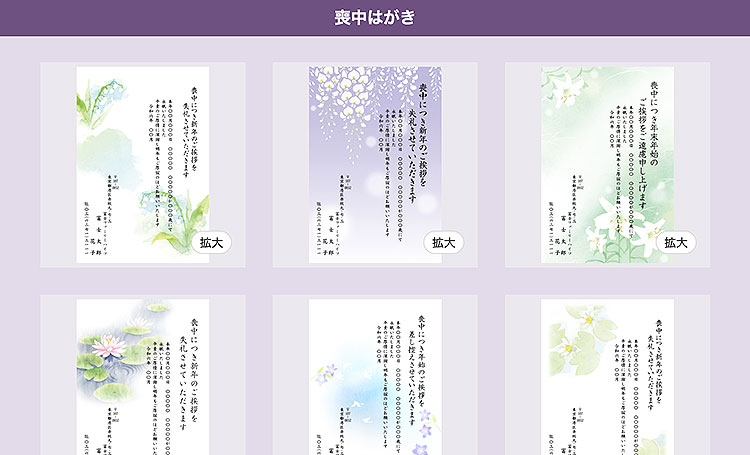

喪中はがきを手軽に準備する方法として、オンライン注文サービスの活用が挙げられます。 オンライン注文サービス「ウェブポ」は、スマホやパソコンで簡単にデザイン選びから印刷・投函まで完了できるため、多忙な方にもおすすめです。

多忙な方にも「ウェブポ」がおすすめ

まずは豊富なテンプレートから好みのものを選択し編集していきます。あいさつ文は、文例から選んで編集することもできますし、オリジナルのメッセージを添えることもできます。また、お相手によって個別のメッセージを加えることもできます。

まずは豊富なテンプレートから好みのものを選択し編集していきます。あいさつ文は、文例から選んで編集することもできますし、オリジナルのメッセージを添えることもできます。また、お相手によって個別のメッセージを加えることもできます。

ウェブポでは、故人の思い出の写真やオリジナルイラストをアップロードしてテンプレートデザインに反映させることも可能です。

さらに、宛名書きや直接投函(投函代行)といった便利なサービスが充実しているので、大量発送時には特に重宝します。レイアウトなど細かく調整しながら納得の一枚を作成できます。そして何より嬉しいのは、富士フイルム工場仕上げで仕上がりがとてもキレイなことです。

ウェブポを利用すれば、時間と労力を節約しつつ、心温まる喪中はがきが完成します。

喪中はがきの文例は、こちらから

よくある質問 Q&A 【返信方法も解説】

「喪中見舞い」の書き方と対応策

喪中見舞いの書き方には、相手への配慮と心遣いが求められます。

喪中見舞いの書き方には、相手への配慮と心遣いが求められます。

まずは、故人を偲びつつ遺族に対するお悔やみの気持ちを伝えることが大切です。

文面では形式的な表現よりも、自分の言葉で思いやりを込めることが望ましいでしょう。また、時期についてですが、新年の挨拶状として送る場合は12月初旬から中旬までに届くよう準備します。

ただし、親しい友達などカジュアルな関係の場合でも礼儀正しく丁寧さを忘れずに対応しましょう。

そして返信を書く際には、お悔やみのお礼と共に近況報告など軽い話題を添えることで温かみあるコミュニケーションとなります。このようなマナーを守りながら適切なタイミングで行動することで、大切な人との絆を深めてください。

届いた喪中はがきへの適切な返事

喪中はがきを受け取った際の返事には、相手への思いやりと感謝の気持ちを込めることが大切です。

喪中はがきを受け取った際の返事には、相手への思いやりと感謝の気持ちを込めることが大切です。

まず、お悔やみ状に対するお礼を述べ、その後で自分自身の近況について軽く触れることで、心温まるコミュニケーションとなります。このような返信を書く際には、形式的にならず、自分の言葉で誠実さを伝えることが重要です。また、時期としては年末までに届くよう準備すると良いでしょう。親しい友人からの場合でも丁寧な対応を心掛けつつも、カジュアルな表現で構わない場合があります。

ただし、それぞれの関係性によって適した文面は異なるため、一度立ち止まり考えてみてください。そして、この機会に普段あまり連絡できていない方々との絆を再確認し、新たな一年へ向けた交流につながれば幸いです。

喪中はがきの書き方・マナー まとめ

このガイドでは、年末に向けての大切な挨拶状について詳しく解説しました。

まず、その目的や意味を理解することが重要です。この特別な時期には、通常の新年の挨拶を控える理由があります。それは故人への敬意と遺族としての心情を表すためであり、この習慣は長い歴史的背景に根ざしています。また、送るタイミングも非常に重要で、多くの場合、12月初旬までに届けることが望ましいとされています。

さらに、文例集ではフォーマルからカジュアルまで幅広いスタイルをご紹介し、それぞれ適した場面で活用できます。そして作成時には印刷サービス選びやデザインにも注意が必要です。最後に、よくある質問セクションでは受け取った際の対応方法なども説明しました。この情報を参考にして、大切な方々へ思いやり溢れるメッセージを送りましょう。

喪中はがきを出すならウェブポで